Десктопные Ivy Bridge. Обзор процессоров Core i7-3770K и Core i5-3570K

Интеловский принцип «тик-так», описывающий идеологию попеременного

ввода новых микроархитектур и внедрения более тонких техпроцессов,

продолжает действовать. Изначально компания обещала выдавать новые

продукты каждый год, и, надо сказать, в целом она придерживается этого

плана. В прошлом году нам преподнесли микроархитектуру Sandy Bridge,

существенно увеличившую быстродействие современных компьютеров, а теперь

Intel запускает проект Ivy Bridge — усовершенствованный процессорный

дизайн, предполагающий использование новой производственной технологии с

22-нм нормами и инновационными трёхмерными транзисторами.

Однако ослабление конкуренции на рынке высокопроизводительных процессоров всё же не может не сказываться на темпах прогресса. Маятник интеловской концепции постепенно замедляет свой ход, и если Sandy Bridge были представлены в самом начале 2011 года, то анонса Ivy Bridge нам пришлось ждать до конца апреля. Впрочем, у Intel есть неплохое оправдание: новое поколение процессоров — это не простая косметическая переделка старого ядра с учётом новых технологических норм. Инженеры внесли целый ряд существенных изменений в микроархитектуру, поэтому Ivy Bridge предлагается считать не за один «тик», а за «тик» и ещё «полтака» в придачу.

Можно ли принять такое объяснение возникшей задержки? Всё зависит от того, с каких позиций оценивать современные процессоры вообще. Большинство изменений, произошедших в дизайне Ivy Bridge, касается не вычислительных ядер, а графического ядра. Поэтому для традиционных CPU это — явный «тик». Однако если считать, что предложенная AMD парадигма гетерогенных процессоров оказалась очередным пророчеством (они, в отличие от микроархитектур, AMD явно удаются), то Ivy Bridge может потянуть и на полноценный «так».

Так вот и получается, что новый интеловский продукт — очень многогранная и противоречивая вещь. Приверженцы десктопов, которые видят в Ivy Bridge возможный стимул к модернизации своих систем, новинкой будут, скорее всего, разочарованы. Для них в ней нет ничего особенно привлекательного, так как простой переход на новую технологию производства сам по себе ничего особенного не привносит. Тем более что «утончение» техпроцесса уже давно выливается не в увеличение тактовых частот CPU, а в снижение их тепловыделения.

Зато для пользователей разного рода мобильных или компактных систем Ivy Bridge сулит очень хороший гешефт. Наконец-то о представителях серий Intel Core можно будет думать как о полноценных гибридных процессорах — APU, которые обеспечивают неплохую 3D-производительность, совместимы с DirectX 11 и способны к выполнению GPGPU-вычислений. Недаром именно с выходом Ivy Bridge компания Intel напрямую связывает расцвет ультрабуков — новинки вписываются в этот класс компьютеров практически идеально.

Впрочем, в этом материале мы будем позиционировать себя как энтузиастов старой закалки. Всякие ультракомпактные компьютеры — это детские игрушки, нам подавай традиционные вычислительные системы, внушающие уважение как своим внешним видом, так и уровнем производительности. Может ли Ivy Bridge органично вписаться и в такую экосистему? Попробуем на этот вопрос ответить.

Начать, пожалуй, следует с того, что появление новых процессоров Ivy Bridge не означает смены платформы. Эти CPU используют тот же самый процессорный разъём LGA1155, что и их предшественники, и полностью совместимы с имеющимся парком материнских плат. К выпуску Ivy Bridge компания Intel приурочила появление семейства наборов логики седьмой серии во главе с Z77, однако применение плат на его основе вместе с новыми процессорами не является необходимостью. Для соединения Ivy Bridge с набором системной логики используется та же самая, что и в случае с Sandy Bridge, шина DMI 2.0 с пропускной способностью 20 Гбит/с. Поэтому новые процессоры превосходно работают в любых материнских платах с разъёмом LGA1155.

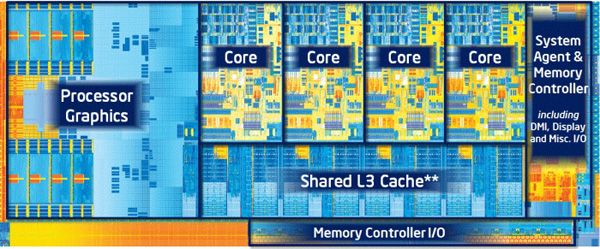

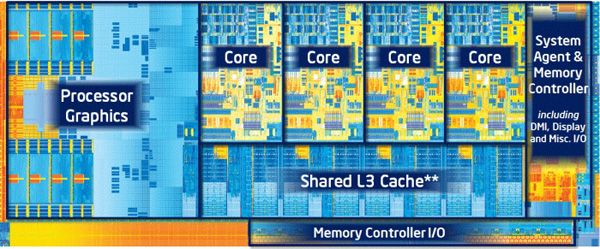

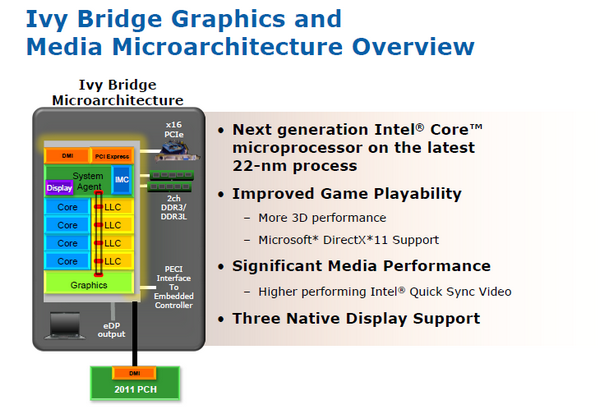

Как и Sandy Bridge, процессоры семейства Ivy Bridge состоят из того же самого набора функциональных узлов. Они содержат два или четыре вычислительных ядра, оборудованных индивидуальным L2-кешем объёмом 256 Кбайт; графическое ядро; разделяемую кеш-память третьего уровня объёмом до 8 Мбайт; двухканальный контроллер памяти с поддержкой DDR3 SDRAM; контроллер графической шины PCI Express; а также системный агент, отвечающий за работу технологии Turbo и реализующий вспомогательные интерфейсы. Все составные части Ivy Bridge соединяются посредством кольцевой шины Ring Bus — тут тоже нет ничего нового.

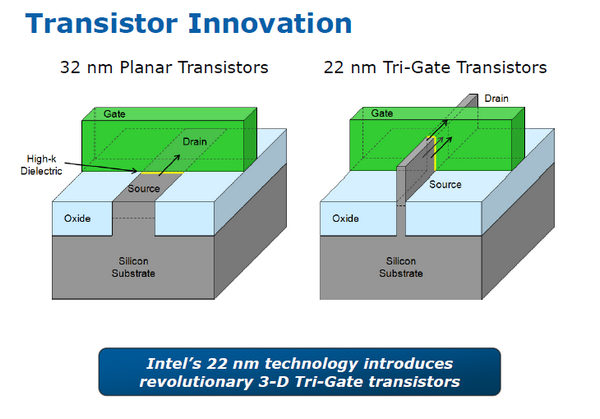

Если же говорить об отличиях Ivy Bridge от её предшественников, то это в первую очередь — новая 22-нм производственная технология, применённая производителем для изготовления полупроводниковых кристаллов. Причём новизна в данном случае заключается не только в «утончённых» нормах, но и в принципиальном изменении внутренней конструкции транзисторов. Intel характеризует новые транзисторы как имеющие трёхмерную конструкцию (Tri-Gate), что на практике выливается в установку на кремниевой подложке высокого покрытого High-K диэлектриком вертикального ребра, врезающегося в затвор.

Такая хитрость позволяет при уменьшении геометрических размеров транзистора добиться ускорения переключений и снижения паразитных токов утечки. А это значит, что в конечном итоге полупроводниковые устройства, изготовленные с использованием нового типа транзисторов, способны работать при более низких напряжениях и выделять меньше тепла. Согласно официальной информации, Ivy Bridge предлагает полуторакратное превосходство над Sandy Bridge с точки зрения соотношения производительности на ватт.

Учитывая, что одной из главных целей выпуска Ivy Bridge является их массированное проникновение в ультра-мобильные компьютеры, такое улучшение экономичности отнюдь не лишнее. К тому же разработчики Intel усилили достигнутый эффект внедрением новых энергосберегающих технологий: более глубоких состояний сна, возможности отключения от линий питания контроллера памяти и поддержки DDR3L SDRAM с пониженным напряжением. Появилось и такое понятие, как конфигурируемый TDP. В результате, в числе различных модификаций Ivy Bridge возникает целый класс ULV-продуктов с 17-Вт тепловым пакетом, снижаемым при необходимости до 14 Вт.

Ввод в строй свежей производственной технологии автоматически означает и уменьшение размеров полупроводниковых кристаллов. Так, кристалл четырёхъядерного Ivy Bridge имеет площадь 160 кв. мм — это на 35% меньше площади Sandy Bridge.

При этом сложность нового процессора значительно выросла, он состоит

из 1,4 млрд транзисторов, в то время как количество транзисторов в

процессорах-предшественниках аналогичного класса составляло 995 млн

штук.

При этом сложность нового процессора значительно выросла, он состоит

из 1,4 млрд транзисторов, в то время как количество транзисторов в

процессорах-предшественниках аналогичного класса составляло 995 млн

штук.

Наиболее привычный путь задействования дополнительного транзисторного

бюджета — это наращивание объёмов кеш-памяти. Однако в Ivy Bridge

ничего такого нет, эти процессоры располагают точно такими же по ёмкости

и схеме работы L1-, L2- и L3-кешами, что и Sandy Bridge. Дополнительные

же транзисторы в большинстве своём ушли во встроенное графическое ядро —

оно в Ivy Bridge отличается от графики предыдущего поколения, Intel HD

Graphics 3000/2000, чуть менее чем полностью.

Новое видеоядро, получившее название HD Graphics 4000, наконец-то можно именовать современным во всех смыслах этого слова. Главное достижение разработчиков в том, что с новой версией графики они смогли добиться соответствия требованиям DirectX 11 вместе с DirectCompute и Shader Model 5.0, а также открыли возможность GPGPU-вычислений через интерфейс OpenCL 1.1. В дополнение к этому у HD Graphics 4000 появилась поддержка трёх независимых мониторов, а уровень производительности существенно увеличился благодаря добавлению дополнительных исполнительных устройств: теперь их 16 вместо 12. Поэтому Intel считает, что число систем, использующих процессоры компании без внешней видеокарты, существенно увеличится, однако произойдёт это, главным образом, в мобильном рыночном сегменте.

Но для пользователей настольных систем графическое ядро не слишком интересно. Гораздо сильнее они ожидают улучшений микроархитектуры вычислительной части, способных сказаться на производительности. А тут-то новым процессорам поколения Ivy Bridge похвастать особенно нечем. Возможный прирост в быстродействии при работе Ivy Bridge и Sandy Bridge на одинаковой тактовой частоте, даже по самым оптимистичным официальным данным, не превосходит и 5 %. Дело в том, что вычислительные ядра в новых процессорах не перерабатывались, а место имеют лишь незначительные улучшения косметического характера. Так, в Ivy Bridge ускорена работа команд целочисленного и вещественного деления, с учётом использования регистрового файла оптимизировано исполнение инструкций пересылки данных между регистрами, кроме того, реализовано динамическое, а не статическое распределение ресурсов внутренних буферов между потоками при использовании технологии Hyper-Threading.

Чтобы оценить практический эффект этих изменений, мы воспользовались синтетическими бенчмарками из пакета SiSoft Sandra, которые реализуют простые алгоритмы, позволяющие оценить производительность процессоров при выполнении разнообразных операций. В рамках данного предварительного теста мы сравнили между собой скорость работы четырёхъядерных Sandy Bridge и Ivy Bridge, функционирующих на одинаковой частоте 4,0 ГГц без использования технологии Hyper-Threading.

Результаты и впрямь не слишком обнадёживающие. Улучшения

микроархитектуры вычислительных ядер в Ivy Bridge выливаются в

практически неуловимый прирост производительности.

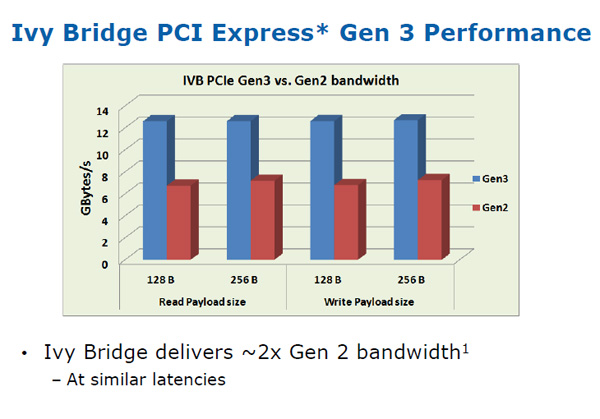

Поэтому гораздо более интересными для пользователей настольных систем нам представляются те изменения, которые коснулись работы смежных внутрипроцессорных интерфейсов — памяти и шины PCI Express. Так, встроенный в Ivy Bridge контроллер PCI Express получил поддержку третьей версии этой спецификации, что автоматически (при условии применения совместимых оконечных устройств) означает увеличение пропускной способности шины по сравнению с PCI Express 2.0 почти вдвое — до 8 гигатранзакций в секунду.

При этом поддерживаемые Ivy Bridge шестнадцать линий PCI Express могут дробиться на две или на три части — по схеме 8x + 8x или 8x + 4x + 4x. Последний вариант может быть интересен для систем с тремя видеокартами, тем более что PCI Express 3.0 вполне способна обеспечить приемлемую для видеокарт пропускную способность даже в случае использования только четырёх линий.

Что же касается контроллера памяти Ivy Bridge, то его базовые характеристики по сравнению с тем, что мы видели в Sandy Bridge, не изменились. Он точно также может работать с двухканальной DDR3 SDRAM. Но в то же время интеловские инженеры сделали определенные шаги в сторону производителей оверклокерской памяти и добавили в процессор возможность более гибкой настройки частотного режима. Во-первых, максимальной поддерживаемой частотой теперь является DDR3-2800 SDRAM. Во-вторых, для изменения частоты работы памяти теперь можно использовать два режима тактования — с шагом 200 или 266 МГц.

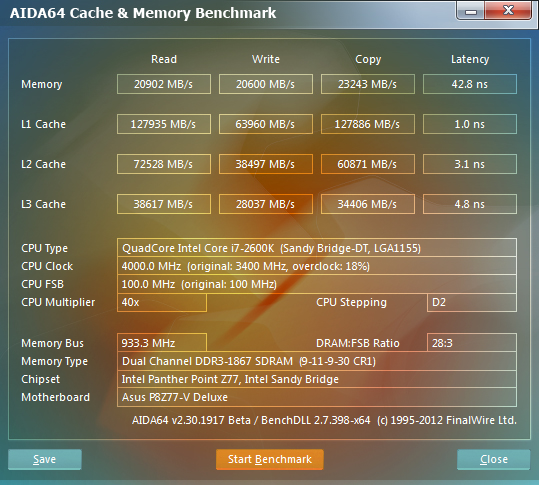

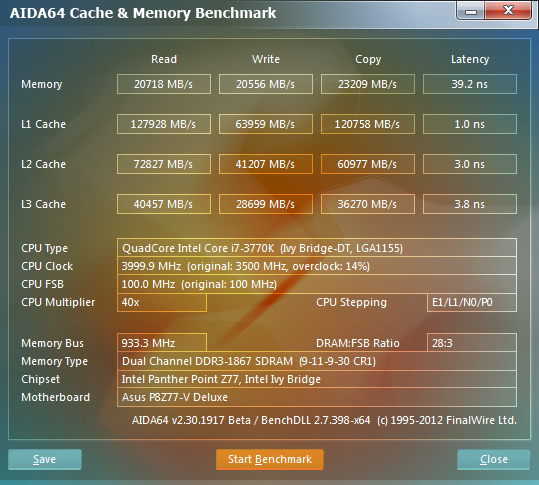

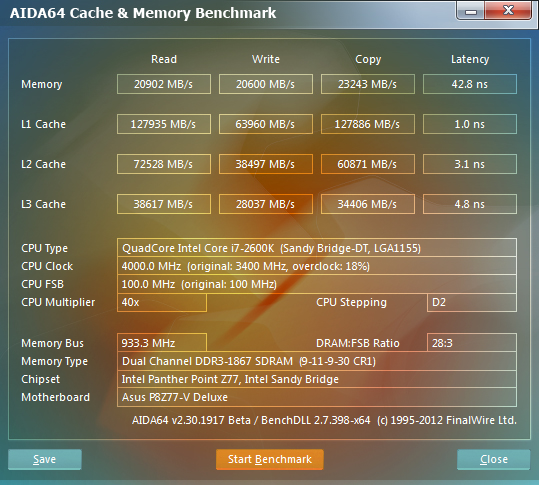

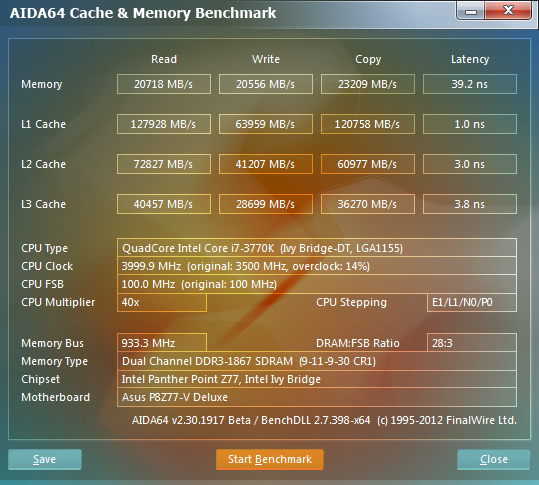

Практическая скорость работы контроллера памяти при этом тоже немного изменилась. Это подтверждают в том числе и бенчмарки. Например, ниже мы приводим показатели AIDA64 Cache & Memory Benchmark, снятые в системе с процессорами Sandy Bridge и Ivy Bridge, работающими на частоте 4,0 ГГц.

Моделей для настольных систем из них всего пять, следующая таблица раскрывает их спецификации.

Честно говоря, знакомство с приведёнными характеристиками особого

оптимизма по поводу новых процессоров не добавляет. По сравнению с Sandy

Bridge мы не видим прогресса ни в числе ядер, ни в тактовых частотах,

ни в размерах кеш-памяти. А так как новая микроархитектура практически

не увеличивает число обрабатываемых за такт инструкций, становится

понятно: по традиционно-процессорным понятиям модельный ряд Ivy Bridge —

это ординарное эволюционное обновление Sandy Bridge. Положительных

моментов лишь два: привлекательное для отдельных категорий пользователей

графическое ядро и снизившееся тепловыделение.

Честно говоря, знакомство с приведёнными характеристиками особого

оптимизма по поводу новых процессоров не добавляет. По сравнению с Sandy

Bridge мы не видим прогресса ни в числе ядер, ни в тактовых частотах,

ни в размерах кеш-памяти. А так как новая микроархитектура практически

не увеличивает число обрабатываемых за такт инструкций, становится

понятно: по традиционно-процессорным понятиям модельный ряд Ivy Bridge —

это ординарное эволюционное обновление Sandy Bridge. Положительных

моментов лишь два: привлекательное для отдельных категорий пользователей

графическое ядро и снизившееся тепловыделение.

Кстати, с характеристикой TDP связан весьма забавный казус. Хотя в официальной документации типичное тепловыделение новых процессоров указывается как 77 Вт, на коробках с реальными продуктами Intel пишет «95 Вт». Такая нестыковка уже породила массу нелепых суждений, но на самом деле объяснение очень простое. Реально наблюдаемое тепловыделение не выходит за 77-ваттную границу, однако такая величина TDP в употреблении ранее не была, поэтому Intel решила не осложнять жизнь пользователям, производителям компонентов и сборщикам систем и будет указывать на коробках хорошо знакомое всем число. Кроме того, как нам удалось выяснить у представителей компании, в перспективе возможен выпуск более скоростных моделей Ivy Bridge, которые приведут реальное и формальное TDP к единому знаменателю.

Принципиальных изменений нет и в общей структуре предложений. Старшие LGA1155-процессоры новой формации нацеливаются на продвинутых пользователей и имеют литеру «K» в своём индексе. Такие предложения имеют свободный множитель и открыты для оверклокерских экспериментов. Прочие же модели Core i7 и Core i5, как и раньше, не дают повышать коэффициент умножения более чем на четыре единицы.

Отсутствие ярких революционных изменений в вычислительной производительности новых процессоров не удержало Intel от присвоения им номеров из трёхтысячной серии. Таким образом, в структуре интеловских предложений Ivy Bridge для LGA1155-систем становятся под процессоры Sandy Bridge-E для LGA 2011 и вытесняют собой двухтысячные Sandy Bridge. На это указывают и цены. Новинки не дороже Core годичной давности, так что привычное течение процессорной жизни, когда поколения интеловских CPU последовательно сменяют друг друга, не нарушатся и на этот раз.

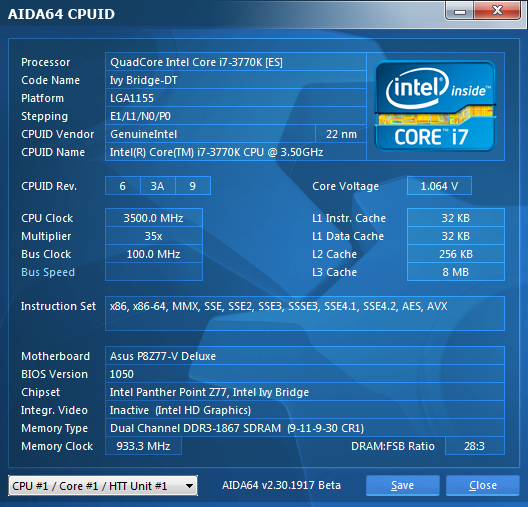

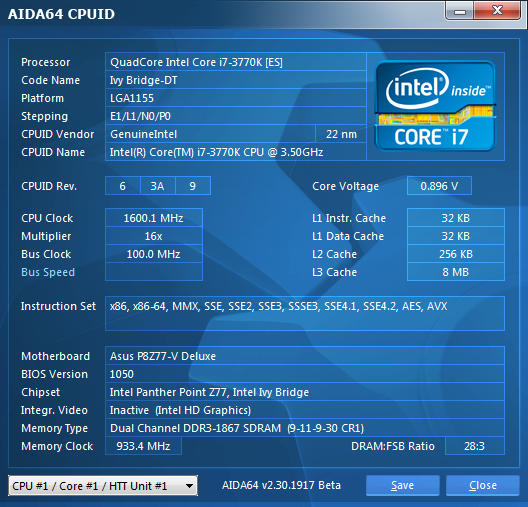

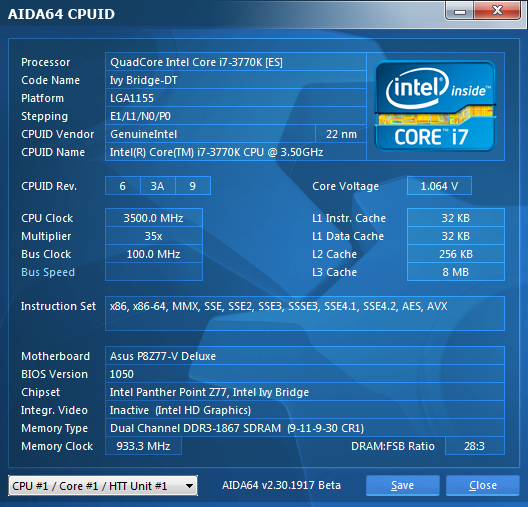

Для проведения тестирования компания Intel предоставила нам образцы старших процессоров в обновлённых линейках Core третьего поколения: Core i7-3770K и Core i5-3570K.

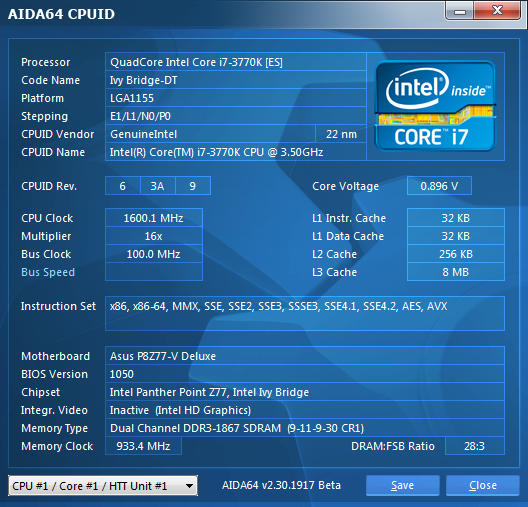

Благодаря работе технологий энергосбережения Enhanced Intel SpeedStep и C1E в состоянии простоя напряжение Ivy Bridge падает до примерно 0,9 В, а частота снижается до 1,6 ГГц.

Тут всё осталось по-старому.

Тут всё осталось по-старому.

Однако ослабление конкуренции на рынке высокопроизводительных процессоров всё же не может не сказываться на темпах прогресса. Маятник интеловской концепции постепенно замедляет свой ход, и если Sandy Bridge были представлены в самом начале 2011 года, то анонса Ivy Bridge нам пришлось ждать до конца апреля. Впрочем, у Intel есть неплохое оправдание: новое поколение процессоров — это не простая косметическая переделка старого ядра с учётом новых технологических норм. Инженеры внесли целый ряд существенных изменений в микроархитектуру, поэтому Ivy Bridge предлагается считать не за один «тик», а за «тик» и ещё «полтака» в придачу.

Можно ли принять такое объяснение возникшей задержки? Всё зависит от того, с каких позиций оценивать современные процессоры вообще. Большинство изменений, произошедших в дизайне Ivy Bridge, касается не вычислительных ядер, а графического ядра. Поэтому для традиционных CPU это — явный «тик». Однако если считать, что предложенная AMD парадигма гетерогенных процессоров оказалась очередным пророчеством (они, в отличие от микроархитектур, AMD явно удаются), то Ivy Bridge может потянуть и на полноценный «так».

Так вот и получается, что новый интеловский продукт — очень многогранная и противоречивая вещь. Приверженцы десктопов, которые видят в Ivy Bridge возможный стимул к модернизации своих систем, новинкой будут, скорее всего, разочарованы. Для них в ней нет ничего особенно привлекательного, так как простой переход на новую технологию производства сам по себе ничего особенного не привносит. Тем более что «утончение» техпроцесса уже давно выливается не в увеличение тактовых частот CPU, а в снижение их тепловыделения.

Зато для пользователей разного рода мобильных или компактных систем Ivy Bridge сулит очень хороший гешефт. Наконец-то о представителях серий Intel Core можно будет думать как о полноценных гибридных процессорах — APU, которые обеспечивают неплохую 3D-производительность, совместимы с DirectX 11 и способны к выполнению GPGPU-вычислений. Недаром именно с выходом Ivy Bridge компания Intel напрямую связывает расцвет ультрабуков — новинки вписываются в этот класс компьютеров практически идеально.

Впрочем, в этом материале мы будем позиционировать себя как энтузиастов старой закалки. Всякие ультракомпактные компьютеры — это детские игрушки, нам подавай традиционные вычислительные системы, внушающие уважение как своим внешним видом, так и уровнем производительности. Может ли Ivy Bridge органично вписаться и в такую экосистему? Попробуем на этот вопрос ответить.

Микроархитектура Ivy Bridge: краткий обзор

Хотя мы и сказали о том, что микроархитектура Ivy Bridge имеет

значительные отличия от своей предшественницы, Sandy Bridge, узреть

близкое родство между ними — проще простого. На самом верхнем уровне, в

общей структуре новых процессоров не изменилось ровным счётом ничего,

все сделанные усовершенствования — в деталях. Подробное описание

нововведений можно найти в специальном материале, здесь же мы приведём краткий обзор ключевых моментов.Начать, пожалуй, следует с того, что появление новых процессоров Ivy Bridge не означает смены платформы. Эти CPU используют тот же самый процессорный разъём LGA1155, что и их предшественники, и полностью совместимы с имеющимся парком материнских плат. К выпуску Ivy Bridge компания Intel приурочила появление семейства наборов логики седьмой серии во главе с Z77, однако применение плат на его основе вместе с новыми процессорами не является необходимостью. Для соединения Ivy Bridge с набором системной логики используется та же самая, что и в случае с Sandy Bridge, шина DMI 2.0 с пропускной способностью 20 Гбит/с. Поэтому новые процессоры превосходно работают в любых материнских платах с разъёмом LGA1155.

Как и Sandy Bridge, процессоры семейства Ivy Bridge состоят из того же самого набора функциональных узлов. Они содержат два или четыре вычислительных ядра, оборудованных индивидуальным L2-кешем объёмом 256 Кбайт; графическое ядро; разделяемую кеш-память третьего уровня объёмом до 8 Мбайт; двухканальный контроллер памяти с поддержкой DDR3 SDRAM; контроллер графической шины PCI Express; а также системный агент, отвечающий за работу технологии Turbo и реализующий вспомогательные интерфейсы. Все составные части Ivy Bridge соединяются посредством кольцевой шины Ring Bus — тут тоже нет ничего нового.

Если же говорить об отличиях Ivy Bridge от её предшественников, то это в первую очередь — новая 22-нм производственная технология, применённая производителем для изготовления полупроводниковых кристаллов. Причём новизна в данном случае заключается не только в «утончённых» нормах, но и в принципиальном изменении внутренней конструкции транзисторов. Intel характеризует новые транзисторы как имеющие трёхмерную конструкцию (Tri-Gate), что на практике выливается в установку на кремниевой подложке высокого покрытого High-K диэлектриком вертикального ребра, врезающегося в затвор.

Такая хитрость позволяет при уменьшении геометрических размеров транзистора добиться ускорения переключений и снижения паразитных токов утечки. А это значит, что в конечном итоге полупроводниковые устройства, изготовленные с использованием нового типа транзисторов, способны работать при более низких напряжениях и выделять меньше тепла. Согласно официальной информации, Ivy Bridge предлагает полуторакратное превосходство над Sandy Bridge с точки зрения соотношения производительности на ватт.

Учитывая, что одной из главных целей выпуска Ivy Bridge является их массированное проникновение в ультра-мобильные компьютеры, такое улучшение экономичности отнюдь не лишнее. К тому же разработчики Intel усилили достигнутый эффект внедрением новых энергосберегающих технологий: более глубоких состояний сна, возможности отключения от линий питания контроллера памяти и поддержки DDR3L SDRAM с пониженным напряжением. Появилось и такое понятие, как конфигурируемый TDP. В результате, в числе различных модификаций Ivy Bridge возникает целый класс ULV-продуктов с 17-Вт тепловым пакетом, снижаемым при необходимости до 14 Вт.

Ввод в строй свежей производственной технологии автоматически означает и уменьшение размеров полупроводниковых кристаллов. Так, кристалл четырёхъядерного Ivy Bridge имеет площадь 160 кв. мм — это на 35% меньше площади Sandy Bridge.

| Процессор | Техпроцесс | Количество ядер | Кеш L3 | Число транзисторов | Площадь ядра |

|---|---|---|---|---|---|

| AMD Bulldozer | 32 нм | 8 | 8 Мбайт | 1,2 млрд | 315 кв. мм |

| AMD Llano | 32 нм | 4 + GPU | Нет | 1,45 млрд | 228 кв. мм |

| Intel Ivy Bridge | 22 нм | 4 + GPU | 8 Мбайт | 1,4 млрд | 160 кв. мм |

| Intel Sandy Bridge E (6C) | 32 нм | 6 | 15 Мбайт | 2,27 млрд | 435 кв. мм |

| Intel Sandy Bridge E (4C) | 32 нм | 4 | 10 Мбайт | 1,27 млрд | 294 кв. мм |

| Intel Sandy Bridge | 32 нм | 4 + GPU | 8 Мбайт | 995 млн | 216 кв. мм |

Новое видеоядро, получившее название HD Graphics 4000, наконец-то можно именовать современным во всех смыслах этого слова. Главное достижение разработчиков в том, что с новой версией графики они смогли добиться соответствия требованиям DirectX 11 вместе с DirectCompute и Shader Model 5.0, а также открыли возможность GPGPU-вычислений через интерфейс OpenCL 1.1. В дополнение к этому у HD Graphics 4000 появилась поддержка трёх независимых мониторов, а уровень производительности существенно увеличился благодаря добавлению дополнительных исполнительных устройств: теперь их 16 вместо 12. Поэтому Intel считает, что число систем, использующих процессоры компании без внешней видеокарты, существенно увеличится, однако произойдёт это, главным образом, в мобильном рыночном сегменте.

Но для пользователей настольных систем графическое ядро не слишком интересно. Гораздо сильнее они ожидают улучшений микроархитектуры вычислительной части, способных сказаться на производительности. А тут-то новым процессорам поколения Ivy Bridge похвастать особенно нечем. Возможный прирост в быстродействии при работе Ivy Bridge и Sandy Bridge на одинаковой тактовой частоте, даже по самым оптимистичным официальным данным, не превосходит и 5 %. Дело в том, что вычислительные ядра в новых процессорах не перерабатывались, а место имеют лишь незначительные улучшения косметического характера. Так, в Ivy Bridge ускорена работа команд целочисленного и вещественного деления, с учётом использования регистрового файла оптимизировано исполнение инструкций пересылки данных между регистрами, кроме того, реализовано динамическое, а не статическое распределение ресурсов внутренних буферов между потоками при использовании технологии Hyper-Threading.

Чтобы оценить практический эффект этих изменений, мы воспользовались синтетическими бенчмарками из пакета SiSoft Sandra, которые реализуют простые алгоритмы, позволяющие оценить производительность процессоров при выполнении разнообразных операций. В рамках данного предварительного теста мы сравнили между собой скорость работы четырёхъядерных Sandy Bridge и Ivy Bridge, функционирующих на одинаковой частоте 4,0 ГГц без использования технологии Hyper-Threading.

| Sandy Bridge 4С/4T 4,0 ГГц | Ivy Bridge 4С/4T 4,0 ГГц | Преимущество новой микроархитектуры |

|

|---|---|---|---|

| Processor Arithmetic | |||

| Dhrystone SSE4.2 | 100,82 | 100,86 | 0,0% |

| Whetstone SSE3 | 58,2 | 59,92 | +3,0% |

| Processor Multi-Media | |||

| Integer x16 AVX | 195,13 | 195,82 | +0,4% |

| Float x16 AVX | 235,87 | 239,11 | +1,4% |

| Double x8 AVX | 135,07 | 136,07 | +0,7% |

| Float/Double x8 AVX | 178,49 | 180,38 | +1,1% |

| Cryptography | |||

| AES-256-ECB AES | 08,4 | 08,7 | +0,4% |

| SHA2-256 AVX | 01,1 | 1,24 | +12,7% |

Поэтому гораздо более интересными для пользователей настольных систем нам представляются те изменения, которые коснулись работы смежных внутрипроцессорных интерфейсов — памяти и шины PCI Express. Так, встроенный в Ivy Bridge контроллер PCI Express получил поддержку третьей версии этой спецификации, что автоматически (при условии применения совместимых оконечных устройств) означает увеличение пропускной способности шины по сравнению с PCI Express 2.0 почти вдвое — до 8 гигатранзакций в секунду.

При этом поддерживаемые Ivy Bridge шестнадцать линий PCI Express могут дробиться на две или на три части — по схеме 8x + 8x или 8x + 4x + 4x. Последний вариант может быть интересен для систем с тремя видеокартами, тем более что PCI Express 3.0 вполне способна обеспечить приемлемую для видеокарт пропускную способность даже в случае использования только четырёх линий.

Что же касается контроллера памяти Ivy Bridge, то его базовые характеристики по сравнению с тем, что мы видели в Sandy Bridge, не изменились. Он точно также может работать с двухканальной DDR3 SDRAM. Но в то же время интеловские инженеры сделали определенные шаги в сторону производителей оверклокерской памяти и добавили в процессор возможность более гибкой настройки частотного режима. Во-первых, максимальной поддерживаемой частотой теперь является DDR3-2800 SDRAM. Во-вторых, для изменения частоты работы памяти теперь можно использовать два режима тактования — с шагом 200 или 266 МГц.

Практическая скорость работы контроллера памяти при этом тоже немного изменилась. Это подтверждают в том числе и бенчмарки. Например, ниже мы приводим показатели AIDA64 Cache & Memory Benchmark, снятые в системе с процессорами Sandy Bridge и Ivy Bridge, работающими на частоте 4,0 ГГц.

Sandy Bridge 4,0 ГГц, DDR3-1867 (9-11-9-30-1T)

Ivy Bridge 4,0 ГГц, DDR3-1867 (9-11-9-30-1T)

Процессор поколения Ivy Bridge обеспечивает немного меньшую

практическую латентность подсистемы памяти, но это преимущество

минимально. При этом тест выявляет и другую интересную деталь: L3-кеш у

новых процессоров якобы стал заметно быстрее. Однако вынуждены

разочаровать — в данном случае различие в показателях AIDA64 Cache &

Memory Benchmark вызвано не улучшением скоростных характеристик

L3-кеша, а изменениями в темпе исполнения инструкций, фигурирующих в

алгоритме теста. На самом же деле латентность L3-кеша Ivy Bridge

составляет 24 цикла — и это на один цикл больше латентности кеша

третьего уровня процессоров Sandy Bridge. Иными словами, кеш в новых

процессорах стал работать даже чуть медленнее, чем раньше, но в

практических задачах это незаметно.

Процессоры Ivy Bridge для десктопов, первый заход

Проблемы производственного характера, возникающие почти каждый раз,

когда дело касается внедрения каких-либо принципиальных нововведений,

пока не позволили Intel завалить рынок разномастными модификациями Ivy

Bridge. Поэтому внедрение нового дизайна происходит поэтапно: сегодня

анонсируются лишь четырёхъядерные модификации новых процессоров,

относящиеся к семействам Core i7 и Core i5.Моделей для настольных систем из них всего пять, следующая таблица раскрывает их спецификации.

Кстати, с характеристикой TDP связан весьма забавный казус. Хотя в официальной документации типичное тепловыделение новых процессоров указывается как 77 Вт, на коробках с реальными продуктами Intel пишет «95 Вт». Такая нестыковка уже породила массу нелепых суждений, но на самом деле объяснение очень простое. Реально наблюдаемое тепловыделение не выходит за 77-ваттную границу, однако такая величина TDP в употреблении ранее не была, поэтому Intel решила не осложнять жизнь пользователям, производителям компонентов и сборщикам систем и будет указывать на коробках хорошо знакомое всем число. Кроме того, как нам удалось выяснить у представителей компании, в перспективе возможен выпуск более скоростных моделей Ivy Bridge, которые приведут реальное и формальное TDP к единому знаменателю.

Принципиальных изменений нет и в общей структуре предложений. Старшие LGA1155-процессоры новой формации нацеливаются на продвинутых пользователей и имеют литеру «K» в своём индексе. Такие предложения имеют свободный множитель и открыты для оверклокерских экспериментов. Прочие же модели Core i7 и Core i5, как и раньше, не дают повышать коэффициент умножения более чем на четыре единицы.

Отсутствие ярких революционных изменений в вычислительной производительности новых процессоров не удержало Intel от присвоения им номеров из трёхтысячной серии. Таким образом, в структуре интеловских предложений Ivy Bridge для LGA1155-систем становятся под процессоры Sandy Bridge-E для LGA 2011 и вытесняют собой двухтысячные Sandy Bridge. На это указывают и цены. Новинки не дороже Core годичной давности, так что привычное течение процессорной жизни, когда поколения интеловских CPU последовательно сменяют друг друга, не нарушатся и на этот раз.

Для проведения тестирования компания Intel предоставила нам образцы старших процессоров в обновлённых линейках Core третьего поколения: Core i7-3770K и Core i5-3570K.

Core i7-3770K

Core i7-3570K

Обратите внимание, 22-нм производственная технология хорошо

проглядывается сквозь практические аспекты эксплуатации новинок. Их

рабочее напряжение понизилось относительно Sandy Bridge примерно на

15-20 процентов и находится теперь в районе 1,0 В. Это — одна из

основных причин более низкого тепловыделения.Благодаря работе технологий энергосбережения Enhanced Intel SpeedStep и C1E в состоянии простоя напряжение Ivy Bridge падает до примерно 0,9 В, а частота снижается до 1,6 ГГц.

Обзор процессора AMD FX-8350

С момента появления на рынке процессоров AMD FX с микроархитектурой

Bulldozer прошёл уже почти год. И теперь со всей уверенностью можно

говорить о том, что они пришлись не по душе не только нам, но и

большинству потребителей. Покупатели предпочитают предложения

конкурента, так как в подавляющем большинстве случаев процессоры

семейств Core i5 и Core i7 не только заметно быстрее, но и существенно

экономичнее. Конечно, примеры приложений, где применение Bulldozer может

быть оправданно, существуют, но это по большей части сугубо

узкоспециализированные задачи. В общеупотребительных же средах — и в

первую очередь в играх — AMD FX выглядят весьма бледно.

Причина такого положения дел кроется в особенностях микроархитектуры Bulldozer. Основная идея, заложенная в дизайне этих процессоров, не так уж и плоха. Упрощение отдельных вычислительных ядер в пользу наращивания их количества и увеличения тактовой частоты вполне имеет право на жизнь, ведь с каждым годом всё больше разработчиков программного обеспечения увереннее переходят на многопоточные алгоритмы. Однако первейший недостаток Bulldozer состоит в том, что его ядра оказались уж слишком простыми и низкопроизводительными, а создание большого количества равноправных вычислительных потоков возможно при решении далеко не каждой реальной задачи. Есть и другая проблема. Ядра в процессорах с микроархитектурой Bulldozer попарно скомпонованы в модули-сборки, разделяющие некоторые ключевые блоки. В результате загрузка работой более половины вычислительных ядер приводит к падению удельной производительности в пересчёте на одно ядро. По идее, все эти слабые места могли бы быть скомпенсированы высокой тактовой частотой, однако на пути такого естественного решения встали используемый AMD технологический процесс с 32-нм нормами и недостаточно отработанный дизайн полупроводникового кристалла. Поэтому-то и вышло, что блеснуть производительностью Bulldozer может исключительно за счёт своего превосходства в количестве ядер, то есть в тех немногих случаях, когда приложение способно создать восемь полностью равноправных вычислительных потоков. Однако даже в такой идеальной для микроархитектуры AMD ситуации скорость восьмиядерных Bulldozer не дотягивает до уровня быстродействия четырёхъядерных процессоров Core i7, которые тоже способны исполнять восемь потоков одновременно за счёт технологии Hyper-Threading.

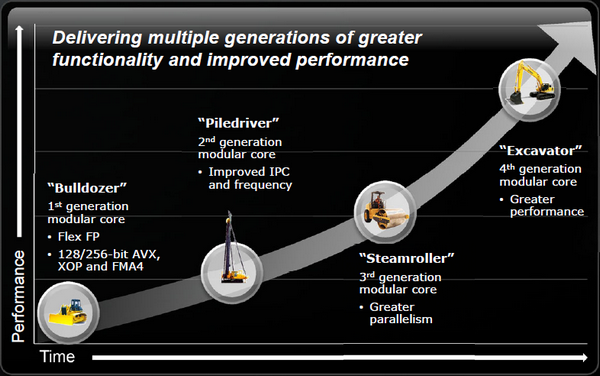

Слабые места собственной процессорной микроархитектуры осознают и в AMD. Поэтому в течение ближайших нескольких лет мы станем свидетелями выхода усовершенствованных модификаций Bulldozer, которые будут последовательно исправлять описанные недостатки. В данный момент наибольший оптимизм вызывает запланированная на 2013 год итерация с кодовым именем Steamroller. В ней AMD собирается пересмотреть свой подход к попарному объединению ядер в модули и вернуть каждому ядру собственный декодер, переделать объединённый блок операций с плавающей точкой, а также ввести в употребление динамическое распределение ресурсов разделяемой кеш-памяти. Однако микроархитектура Steamroller – это тема наших будущих исследований, целью же данного материала является изучение дизайна Piledriver, ведь именно эта версия микроархитектуры будет использоваться в процессорах AMD FX с сегодняшнего дня.

Можно подумать, что AMDпроизводит строительную технику, но бульдозер, копёр, каток и экскаватор – это всего лишь названия поколений процессорных микроархитектур

Улучшений в новой микроархитектуре много, но все они имеют лишь косметический характер

Это позволяет нам, не вдаваясь в подробности, просто повторить список усовершенствований микроархитектуры Piledriver, отличающих её от дизайна прошлого поколения – Bulldozer:

Поменялось не только взаимное расположение модулей и кеш-памяти, но и размещение функциональных блоков внутри вычислительных ядер

При этом площадь и транзисторный бюджет по сравнению с Bulldozer совершенно не изменились: 32-нм полупроводниковый кристалл, включающий восемь ядер с микроархитектурой Piledriver и 8-мегабайтный кеш третьего уровня, состоит из 1,2 млрд транзисторов и имеет площадь 315 мм2.

Благодаря проведённому редизайну полупроводникового кристалла, новые процессоры получили возможность работы на более высоких тактовых частотах без усовершенствования производственной технологии и без расширения рамок привычного теплового пакета. Именно это в первую очередь и дало жизнь второму поколению флагманских процессоров для настольных компьютеров AMD FX с кодовым именем Vishera, которые приходят на смену первопроходцам Zambezi.

Сразу же хочется отметить, что Vishera не считают революционным продуктом ни в AMD, ни в 3DNews. Микроархитектура Piledriver совершила прорыв в области интегрированных систем: в APU она сменила старый дизайн Stars, но в настольных производительных платформах внедрение Piledriver представляет собой лишь эволюционное обновление Bulldozer. Поэтому по сравнению со старыми процессорами FX ждать какого-то существенного прогресса явно не следует.

Отсутствие кардинальных технологических прорывов производитель подчёркивает и тем, что у новых представителей серии FX четырёхзначные модельные номера увеличились не столь значительно – лишь на пару сотен. Микроархитектуру Piledriver в номенклатуре CPU выдаёт цифра три на втором месте в номере. Всего же линейка обновлённых FX состоит из четырёх моделей, различающихся в первую очередь количеством ядер.

Преемники старых Bulldozer совместимы с той же самой платформой

Socket AM3+ и имеют аналогичные характеристики расчётного

тепловыделения, то есть способны превосходно работать в старых

материнских платах, основанных на наборах системной логики девятисотой

серии. К тому же компания AMD не стала сопровождать выход процессоров

Vishera запуском какого-либо нового чипсета. Таким образом, внедрение

микроархитектуры Piledriver в процессоры семейства FX – это фактически

не модернизация платформы, а ординарное расширение линейки, выполненное в

первую очередь за счёт увеличения тактовых частот. Они, к слову, по

сравнению с показателями старых FX (Zambezi) подросли в среднем на 10-15

процентов. В сумме с небольшими микроархитектурными улучшениями это

должно обеспечить Vishera преимущество в производительности на уровне 15-20 процентов.

И всё-таки кое в чём AMD смогла удивить. Год назад, в момент анонса первых процессоров серии FX, старшие модели этой линейки позиционировались как конкуренты самым скоростным процессорам Intel Core i5 или даже Core i7. Теперь же производитель серьёзно поумерил свои амбиции: стоимость старшей модификации Vishera, модели FX-8350, оказалась даже ниже, чем у Core i5-3570K и Core i5-2500K. То есть мало того что AMD готова предложить потребителям самые дешёвые оверклокерские процессоры – все CPU серии FX обладают незафиксированными множителями и допускают простой разгон. К тому же, с учетом произошедших улучшений и роста частот, новинки имеют хорошие шансы стать привлекательными предложениями с точки зрения соотношения производительности и цены. Впрочем, это нам ещё предстоит проверить.

Это восьмиядерный процессор Vishera, собранный из четырёх условно

двухъядерных модулей. Объём кеш-памяти третьего уровня остался таким же,

как и у процессоров Zambezi, зато выросла тактовая частота. Номинально

AMD FX-8350 работает на 4,0 ГГц, однако при любом удобном случае, когда

это позволяет его температурный режим и энергопотребление, частота

увеличивается до 4,2 ГГц. Технология Turbo Core 3.0 работает в новой

версии AMD FX очень агрессивно. Прирост частоты до максимального

значения возможен даже в тех ситуациях, когда работой загружены все ядра

CPU.

Это восьмиядерный процессор Vishera, собранный из четырёх условно

двухъядерных модулей. Объём кеш-памяти третьего уровня остался таким же,

как и у процессоров Zambezi, зато выросла тактовая частота. Номинально

AMD FX-8350 работает на 4,0 ГГц, однако при любом удобном случае, когда

это позволяет его температурный режим и энергопотребление, частота

увеличивается до 4,2 ГГц. Технология Turbo Core 3.0 работает в новой

версии AMD FX очень агрессивно. Прирост частоты до максимального

значения возможен даже в тех ситуациях, когда работой загружены все ядра

CPU.

Учтя ту цену, которую выставил на свой AMD FX-8350 производитель, в качестве его основного соперника мы выбрали процессор Intel Core i5-3570K. Он немного дороже, но в своих материалах, разосланных прессе, в качестве конкурента для старшего Vishera AMD рекомендует использовать именно его. Более же низкая цена альтернативы AMD в этом ключе выступает ещё одним преимуществом новинки. Впрочем, сравнением FX-8350 с одним лишь только Core i5-3570K мы не ограничились. В тестах также приняли участие старший процессор предыдущего поколения Zambezi для Socket AM3+ – AMD FX-8150 — и старший четырёхъядерник Intel в LGA1155-исполнении, Core i7-3770K.

В результате нами были задействованы следующие аппаратные и программные компоненты:

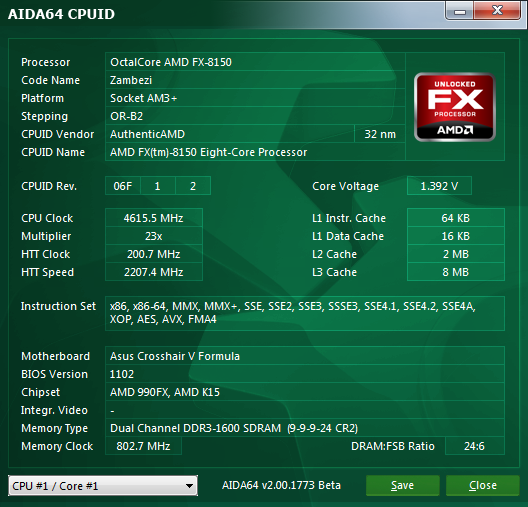

Разгон процессоров Vishera по сути мало отличается от разгона их предшественников для Socket AM3+. Как и в Zambezi, их коэффициент умножения не заблокирован, так что для увеличения рабочей частоты достаточно просто изменить множитель в BIOS.

Типичным уровнем разгона процессоров Zambezi при использовании воздушного охлаждения можно назвать частоту 4,6 ГГц. Новые Vishera имеют примерно такое же строение и выпускаются по той же самой 32-нм производственной технологии с SOI. Да и предельные рабочие частоты Trinity, согласно нашим опытам, не превышают те же самые 4,6 ГГц. Вроде бы прироста оверклокерского потенциала ждать особо неоткуда? Однако некоторый оптимизм всё же внушают увеличенные у Vishera по сравнению с предшественниками номинальные частоты, которые достигают 4-гигагерцевой отметки или даже превышают её с учётом турборежима.

Выступает ли это симптомом оверклокерской привлекательности процессоров FX-8350? Наверное, ответить на этот вопрос следует положительно. Например, наш экземпляр FX-8350 оказался способен на стабильную работу на частоте 4,7 ГГц. Правда, для достижения стабильности его напряжение питания пришлось повысить до 1,5 В, но это, как уверяет AMD, совсем не опасно. Инженеры компании берутся утверждать, что при разгоне с воздушным охлаждением напряжение на процессоре вполне допустимо увеличивать до 1,4-1,55 В.

В таком состоянии система оставалась совершенно стабильной, а температура процессора под нагрузкой не превышала 70-75 градусов.

В таком состоянии система оставалась совершенно стабильной, а температура процессора под нагрузкой не превышала 70-75 градусов.

Разогнали мы и главного конкурента FX-8350 – процессор Intel Core i5-3570K. Достигнутая частота составила 4,6 ГГц – это вполне типичный результат для представителей семейства Ivy Bridge.

Таким образом, на диаграммах производительности, помимо результатов процессоров в номинальном режиме, будут указаны и показатели производительности AMD FX-8350 и Intel Core i5-3570K при описанном выше разгоне.

Причина такого положения дел кроется в особенностях микроархитектуры Bulldozer. Основная идея, заложенная в дизайне этих процессоров, не так уж и плоха. Упрощение отдельных вычислительных ядер в пользу наращивания их количества и увеличения тактовой частоты вполне имеет право на жизнь, ведь с каждым годом всё больше разработчиков программного обеспечения увереннее переходят на многопоточные алгоритмы. Однако первейший недостаток Bulldozer состоит в том, что его ядра оказались уж слишком простыми и низкопроизводительными, а создание большого количества равноправных вычислительных потоков возможно при решении далеко не каждой реальной задачи. Есть и другая проблема. Ядра в процессорах с микроархитектурой Bulldozer попарно скомпонованы в модули-сборки, разделяющие некоторые ключевые блоки. В результате загрузка работой более половины вычислительных ядер приводит к падению удельной производительности в пересчёте на одно ядро. По идее, все эти слабые места могли бы быть скомпенсированы высокой тактовой частотой, однако на пути такого естественного решения встали используемый AMD технологический процесс с 32-нм нормами и недостаточно отработанный дизайн полупроводникового кристалла. Поэтому-то и вышло, что блеснуть производительностью Bulldozer может исключительно за счёт своего превосходства в количестве ядер, то есть в тех немногих случаях, когда приложение способно создать восемь полностью равноправных вычислительных потоков. Однако даже в такой идеальной для микроархитектуры AMD ситуации скорость восьмиядерных Bulldozer не дотягивает до уровня быстродействия четырёхъядерных процессоров Core i7, которые тоже способны исполнять восемь потоков одновременно за счёт технологии Hyper-Threading.

Слабые места собственной процессорной микроархитектуры осознают и в AMD. Поэтому в течение ближайших нескольких лет мы станем свидетелями выхода усовершенствованных модификаций Bulldozer, которые будут последовательно исправлять описанные недостатки. В данный момент наибольший оптимизм вызывает запланированная на 2013 год итерация с кодовым именем Steamroller. В ней AMD собирается пересмотреть свой подход к попарному объединению ядер в модули и вернуть каждому ядру собственный декодер, переделать объединённый блок операций с плавающей точкой, а также ввести в употребление динамическое распределение ресурсов разделяемой кеш-памяти. Однако микроархитектура Steamroller – это тема наших будущих исследований, целью же данного материала является изучение дизайна Piledriver, ведь именно эта версия микроархитектуры будет использоваться в процессорах AMD FX с сегодняшнего дня.

Можно подумать, что AMDпроизводит строительную технику, но бульдозер, копёр, каток и экскаватор – это всего лишь названия поколений процессорных микроархитектур

Микроархитектура Piledriver и процессоры Vishera

Итак, Piledriver. С этой микроархитектурой мы уже знакомы. Именно она нашла своё место в гибридных процессорах Trinity, подробное рассмотрение которых мы проводили двумя неделями ранее. Несмотря на то, что тогда речь шла об APU, а сегодня мы рассматриваем CPU – процессоры без встроенной графики, строение вычислительных ядер у них одинаковое. Различия есть только в их количестве, а также в том, что в нацеленных на производительные системы CPU без встроенных графических ядер есть кеш-память третьего уровня.Улучшений в новой микроархитектуре много, но все они имеют лишь косметический характер

Это позволяет нам, не вдаваясь в подробности, просто повторить список усовершенствований микроархитектуры Piledriver, отличающих её от дизайна прошлого поколения – Bulldozer:

- За счёт внедрения гибридного двухуровневого предсказателя улучшена точность предсказания переходов;

- Набор инструкций расширен трёхоперандными 128- и 256-битными инструкциями FMA3 (fused multiply–add) и инструкциями из подмножества SSE5 – преобразованием вещественных данных с половинной точностью F16C;

- Оптимизирована работа планировщиков;

- За счет переделки соответствующего исполнительного устройства ускорено выполнение операций деления;

- Увеличена L1 TLB;

- Алгоритмы предварительной выборки данных в L1- и L2-кеши улучшены, теперь они позволяют работать с паттернами переменной длины, в том числе и находящимися на границах страниц;

- Увеличена эффективность L2-кеша за счёт более агрессивного его освобождения от неиспользуемых данных, ошибочно загруженных вследствие работы алгоритмов предварительной выборки.

Поменялось не только взаимное расположение модулей и кеш-памяти, но и размещение функциональных блоков внутри вычислительных ядер

При этом площадь и транзисторный бюджет по сравнению с Bulldozer совершенно не изменились: 32-нм полупроводниковый кристалл, включающий восемь ядер с микроархитектурой Piledriver и 8-мегабайтный кеш третьего уровня, состоит из 1,2 млрд транзисторов и имеет площадь 315 мм2.

Благодаря проведённому редизайну полупроводникового кристалла, новые процессоры получили возможность работы на более высоких тактовых частотах без усовершенствования производственной технологии и без расширения рамок привычного теплового пакета. Именно это в первую очередь и дало жизнь второму поколению флагманских процессоров для настольных компьютеров AMD FX с кодовым именем Vishera, которые приходят на смену первопроходцам Zambezi.

Сразу же хочется отметить, что Vishera не считают революционным продуктом ни в AMD, ни в 3DNews. Микроархитектура Piledriver совершила прорыв в области интегрированных систем: в APU она сменила старый дизайн Stars, но в настольных производительных платформах внедрение Piledriver представляет собой лишь эволюционное обновление Bulldozer. Поэтому по сравнению со старыми процессорами FX ждать какого-то существенного прогресса явно не следует.

Отсутствие кардинальных технологических прорывов производитель подчёркивает и тем, что у новых представителей серии FX четырёхзначные модельные номера увеличились не столь значительно – лишь на пару сотен. Микроархитектуру Piledriver в номенклатуре CPU выдаёт цифра три на втором месте в номере. Всего же линейка обновлённых FX состоит из четырёх моделей, различающихся в первую очередь количеством ядер.

| Процессоры AMD FX Piledriver | ||||

|---|---|---|---|---|

| FX-8350 | FX-8320 | FX-6300 | FX-4300 | |

| Число ядер | 8 (4 модуля) | 8 (4 модуля) | 6 (3 модуля) | 4 (2 модуля) |

| Тактовая частота | 4,0 ГГц | 3,5 ГГц | 3,5 ГГц | 3,8 ГГц |

| Частота в турборежиме | До 4,2 ГГц | До 4,0 ГГц | До 4,1 ГГц | До 4,0 ГГц |

| L2-кеш | 4x2 Мбайт | 4x2 Мбайт | 3x2 Мбайт | 2x2 Мбайт |

| L3-кеш | 8 Мбайт | 8 Мбайт | 8 Мбайт | 4 Мбайт |

| Частота северного моста | 2,2 ГГц | 2,2 ГГц | 2,0 ГГц | 2,0 ГГц |

| Память | До DDR3-1866 | До DDR3-1866 | До DDR3-1866 | До DDR3-1866 |

| TDP | 125 Вт | 125 Вт | 95 Вт | 95 Вт |

| Процессорное гнездо | Socket AM3+ | Socket AM3+ | Socket AM3+ | Socket AM3+ |

| Цена | $195 | $169 | $132 | $122 |

И всё-таки кое в чём AMD смогла удивить. Год назад, в момент анонса первых процессоров серии FX, старшие модели этой линейки позиционировались как конкуренты самым скоростным процессорам Intel Core i5 или даже Core i7. Теперь же производитель серьёзно поумерил свои амбиции: стоимость старшей модификации Vishera, модели FX-8350, оказалась даже ниже, чем у Core i5-3570K и Core i5-2500K. То есть мало того что AMD готова предложить потребителям самые дешёвые оверклокерские процессоры – все CPU серии FX обладают незафиксированными множителями и допускают простой разгон. К тому же, с учетом произошедших улучшений и роста частот, новинки имеют хорошие шансы стать привлекательными предложениями с точки зрения соотношения производительности и цены. Впрочем, это нам ещё предстоит проверить.

Описание тестовой системы

Для проведения тестирования процессоров Vishera с микроархитектурой Piledriver AMD предоставила нам образец FX-8350 – старшего представителя в обновлённой линейке предложений компании для своей высокопроизводительной платформы Socket AM3+.

Учтя ту цену, которую выставил на свой AMD FX-8350 производитель, в качестве его основного соперника мы выбрали процессор Intel Core i5-3570K. Он немного дороже, но в своих материалах, разосланных прессе, в качестве конкурента для старшего Vishera AMD рекомендует использовать именно его. Более же низкая цена альтернативы AMD в этом ключе выступает ещё одним преимуществом новинки. Впрочем, сравнением FX-8350 с одним лишь только Core i5-3570K мы не ограничились. В тестах также приняли участие старший процессор предыдущего поколения Zambezi для Socket AM3+ – AMD FX-8150 — и старший четырёхъядерник Intel в LGA1155-исполнении, Core i7-3770K.

В результате нами были задействованы следующие аппаратные и программные компоненты:

- Процессоры:

- AMD FX-8350 (Vishera, 8 ядер, 4,0-4,2 ГГц, 4 x 2 Мбайт L2, 8 Мбайт L3);

- AMD FX-8150 (Zambezi, 8 ядер, 3,6-4,2 ГГц, 4 x 2 Мбайт L2, 8 Мбайт L3);

- Intel Core i7-3770K (Ivy Bridge, 4 ядра + HT, 3,5-3,9 ГГц, 4 x 256 Кбайт L2, 8 Мбайт L3);

- Intel Core i5-3570K (Ivy Bridge, 4 ядра, 3,4-3,8 ГГц, 4 x 256 Кбайт L2, 6 Мбайт L3).

- Процессорный кулер: NZXT Havik 140.

- Материнские платы:

- ASUS Crosshair V Formula (Socket AM3+, AMD 990FX + SB950);

- ASUS P8Z77-V Deluxe (LGA1155, Intel Z77 Express).

- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 680 (2 Гбайт/256-бит GDDR5, 1006/6008 МГц).

- Память: 2 x 4 Гбайт, DDR3-1866 SDRAM, 9-11-9-27 (Kingston KHX1866C9D3K2/8GX).

- Дисковая подсистема: Crucial m4 256 Гбайт (CT256M4SSD2).

- Блок питания: Corsair AX1200i (80 Plus Platinum, 1200 Вт).

- Операционная система: Microsoft Windows 7 SP1 Ultimate x64.

- Драйверы:

- AMD Chipset Driver 12.8;

- Intel Chipset Driver 9.3.0.1019;

- Intel Graphics Media Accelerator Driver 15.26.12.2761;

- Intel Management Engine Driver 8.1.0.1248;

- Intel Rapid Storage Technology 11.2.0.1006;

- NVIDIA GeForce 306.97 Driver.

Разгон

Прежде чем начать знакомиться с результатами бенчмарков, следует уделить внимание и ещё одному аспекту. Процессоры, подобные AMD FX-8350 или Intel Core i5-3570K, зачастую приобретаются не совсем обычными пользователями, а той категорией людей, которых мы называем энтузиастами. Они редко оставляют все настройки по умолчанию, а вместо этого эксплуатируют свои системы в разогнанном состоянии. Поэтому тестирование производительности мы проводили в том числе и с процессорами, частота которых увеличена до предела, достижимого при использовании воздушного охлаждения и без неоправданного завышения напряжений.Разгон процессоров Vishera по сути мало отличается от разгона их предшественников для Socket AM3+. Как и в Zambezi, их коэффициент умножения не заблокирован, так что для увеличения рабочей частоты достаточно просто изменить множитель в BIOS.

Типичным уровнем разгона процессоров Zambezi при использовании воздушного охлаждения можно назвать частоту 4,6 ГГц. Новые Vishera имеют примерно такое же строение и выпускаются по той же самой 32-нм производственной технологии с SOI. Да и предельные рабочие частоты Trinity, согласно нашим опытам, не превышают те же самые 4,6 ГГц. Вроде бы прироста оверклокерского потенциала ждать особо неоткуда? Однако некоторый оптимизм всё же внушают увеличенные у Vishera по сравнению с предшественниками номинальные частоты, которые достигают 4-гигагерцевой отметки или даже превышают её с учётом турборежима.

Выступает ли это симптомом оверклокерской привлекательности процессоров FX-8350? Наверное, ответить на этот вопрос следует положительно. Например, наш экземпляр FX-8350 оказался способен на стабильную работу на частоте 4,7 ГГц. Правда, для достижения стабильности его напряжение питания пришлось повысить до 1,5 В, но это, как уверяет AMD, совсем не опасно. Инженеры компании берутся утверждать, что при разгоне с воздушным охлаждением напряжение на процессоре вполне допустимо увеличивать до 1,4-1,55 В.

Разогнали мы и главного конкурента FX-8350 – процессор Intel Core i5-3570K. Достигнутая частота составила 4,6 ГГц – это вполне типичный результат для представителей семейства Ivy Bridge.

Таким образом, на диаграммах производительности, помимо результатов процессоров в номинальном режиме, будут указаны и показатели производительности AMD FX-8350 и Intel Core i5-3570K при описанном выше разгоне.

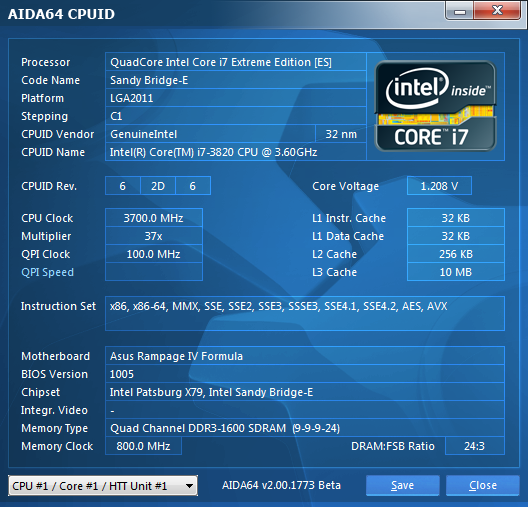

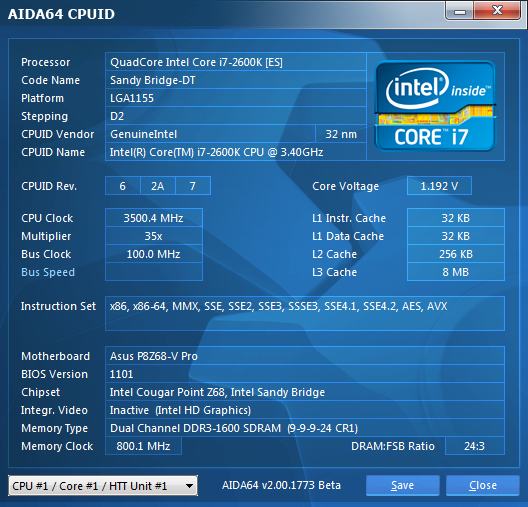

AMD FX-8150, Core i7-2600K и Core i7-3820

Наконец в череде последовательных анонсов новых процессорных платформ выдалась небольшая передышка. Выход Bulldozer и LGA2011 остался в прошлом году, а до появления процессоров Intel, относящихся к поколению Ivy Bridge,

пока ещё есть около трёх месяцев. А это значит, что если выбирать

основу для нового компьютера сейчас, например в качестве подарка на 23

Февраля или 8 Марта, то в рассмотрение следует брать три альтернативы:

LGA1155 с процессорами Sandy Bridge, LGA2011 с процессорами Sandy

Bridge-E или Socket AM3+ с процессорами Bulldozer. Конечно, поиски

подходящей платформы во многих случаях сразу же упрощаются до пары

вариантов или даже до одного исходя из отведённого на покупку

оборудования бюджета. Но существуют и такие случаи, когда по финансовому

признаку отсечь неуместные предложения невозможно. Типичная иллюстрация

— приобретение процессора со стоимостью около 300 долларов. В этой

ценовой категории представлены CPU для всех трёх перечисленных выше

платформ, так что выражение «проблема выбора» в этом случае приобретает

буквальный смысл.

Сориентироваться действительно непросто. Каждая из конфигураций имеет индивидуальные неоспоримые плюсы, и оценить их привлекательность без дополнительных тестов практически невозможно. Например, 300-долларовый процессор для платформы LGA2011, Core i7-3820, может предложить четырёхканальный контроллер памяти с непревзойдённой пропускной способностью и поддержку шины PCI Express 3.0. Близкий по стоимости представитель семейства Bulldozer, процессор для Socket AM3+ с модельным номером AMD FX-8150, обладает восемью вычислительными ядрами — такого нет даже в самых дорогих CPU конкурента. А выступающий в той же ценовой категории Core i7-2600K для платформы LGA1155 может похвастать простым и результативным разгоном.

Однако мы не привыкли решать вопросы о превосходстве тех или иных компьютерных решений, опираясь на их характеристики и заявления производителей. Тем более что процессоры с ценой порядка 300 долларов — это не дешёвый ширпотреб. Такие ЦП выбираются «на годы» и отнюдь не исходя из предпосылки «всё равно что, лишь бы работало». Поэтому, недолго думая, мы столкнули между собой Intel Core i7-3820, Intel Core i7-2600K и AMD FX-8150 в практическом тестировании.

Правда, Core i7-3820 — это уже не тот Sandy Bridge-E, с которым мы смогли познакомиться на примере Core i7-3960X и Core i7-3930. Младшая модель в линейке LGA2011-процессоров лишилась пары ядер и оказалась четырёхъядерником, примерно таким же, как старшие Core i7 в LGA1155-исполнении. Однако при этом в Core i7-3820 есть увеличенный до 10 Мбайт L3-кеш, поддержка четырёхканальной DDR3 SDRAM, реализация 40 линий PCI Express и ставшая актуальной после выхода Radeon HD 7970 полная совместимость со стандартом PCI Express 3.0.

Иными словами, Core i7-3820 – это именно урезанный Core i7-3960X, а

не перенесённый в новую среду обитания Core i7-2600K. Причём «урезание» в

данном случае выполнено не на логическом, а на физическом уровне.

Полупроводниковый кристалл четырёхъядерных процессоров в

LGA2011-исполнении отличается от кристалла, используемого в

восьмиядерных и шестиядерных моделях. В нём изначально предусмотрено

лишь четыре ядра и 10 Мбайт кеша L3, что делает его в полтора раза

меньшим по размеру, чем кристалл старшего Core i7-3960X. Несмотря на

это, принадлежность к семейству Sandy Bridge-E имеет свои отрицательные

стороны и для четырёхъядерного процессора. В первую очередь она

сказывается на тепловыделении, расчётный уровень которого для Core

i7-3820 установлен в 130 Вт, что на 35 Вт больше, чем у флагманских

LGA1155-процессоров.

Иными словами, Core i7-3820 – это именно урезанный Core i7-3960X, а

не перенесённый в новую среду обитания Core i7-2600K. Причём «урезание» в

данном случае выполнено не на логическом, а на физическом уровне.

Полупроводниковый кристалл четырёхъядерных процессоров в

LGA2011-исполнении отличается от кристалла, используемого в

восьмиядерных и шестиядерных моделях. В нём изначально предусмотрено

лишь четыре ядра и 10 Мбайт кеша L3, что делает его в полтора раза

меньшим по размеру, чем кристалл старшего Core i7-3960X. Несмотря на

это, принадлежность к семейству Sandy Bridge-E имеет свои отрицательные

стороны и для четырёхъядерного процессора. В первую очередь она

сказывается на тепловыделении, расчётный уровень которого для Core

i7-3820 установлен в 130 Вт, что на 35 Вт больше, чем у флагманских

LGA1155-процессоров.

Если же обратить внимание на формальные характеристики, то можно заметить, что Core i7-3820 заслуживает звания самого скоростного интеловского четырёхъядерника для настольных систем. Номинальная тактовая частота этого процессора составляет 3,6 ГГц, а в турборежиме он может разгоняться до 3,9 ГГц. Все существующие CPU и для LGA1155, и для LGA2011 работают медленнее.

Итак, Core i7-2600K — это то лучшее, что можно выжать из процессорного дизайна Sandy Bridge годичной давности. Четыре ядра, 8-мегабайтный кеш третьего уровня и тактовая частота на уровне 3,4 ГГц — неплохой набор для современной системы. Однако это всё-таки не топовая платформа для энтузиастов LGA2011, так что каналов памяти предусмотрено всего лишь два, нет и поддержки PCI Express 3.0. Да и приверженцам SLI- и CrossFireX-конфигураций придётся идти на компромиссы, режимы работы графической шины 16x+16x тут невозможны, встроенный в процессор контроллер PCI Express имеет в своём распоряжении только шестнадцать линий.

Однако у LGA1155-процессора Core i7-2600K есть свои козыри. Например,

он имеет встроенное графическое ядро, которое в целом безынтересно для

продвинутых пользователей, но зато располагает технологией Quick Sync,

реализующей высокопроизводительное кодирование видео в формат H.264.

Кроме того, LGA1155-процессоры существенно экономичнее своих

LGA2011-родственников. И, в дополнение ко всему, Core i7-2600K может

похвастать разблокированным множителем: разгоняй — не хочу.

Однако у LGA1155-процессора Core i7-2600K есть свои козыри. Например,

он имеет встроенное графическое ядро, которое в целом безынтересно для

продвинутых пользователей, но зато располагает технологией Quick Sync,

реализующей высокопроизводительное кодирование видео в формат H.264.

Кроме того, LGA1155-процессоры существенно экономичнее своих

LGA2011-родственников. И, в дополнение ко всему, Core i7-2600K может

похвастать разблокированным множителем: разгоняй — не хочу.

Иными словами, хотя платформа LGA2011 стоит в интеловской иерархии на голову выше LGA1155, сказать то же самое в отношении пары Core i7-3820 и Core i7-2600K затруднительно. А если посмотреть на цены процессоров, то можно сделать и вовсе совершенно противоположный вывод. На самом же деле эти CPU существуют в параллельных пространствах и пытаться как-то классифицировать их уместно только через призму конкретных применений.

В интересующий нас в рамках этой статьи ценовой диапазон с некоторой натяжкой попадает старший из семейства Bulldozer, процессор FX-8150. Это — восьмиядерный CPU, обладающий 8 Мбайт кеш-памяти третьего уровня и работающий на частоте 3,6 ГГц, но способный автоматически разгоняться до 4,2 ГГц благодаря технологии Turbo Core. Впрочем, впечатляющие формальные спецификации в данном случае плохо описывают реальную производительность этого процессора. Следует иметь в виду, что ядра Bulldozer менее эффективны, чем интеловские, построенные на микроархитектуре Core второго поколения, и к тому же они попарно скомбинированы в модули, разделяющие между собой часть ресурсов, — декодер, кеш второго уровня и блок вычислений с плавающей точкой.

В результате плюсы AMD FX-8150 по сравнению с Core i7-3820 и Core

i7-2600K не столь очевидны и носят скорее субъективный характер. Тем не

менее два аргумента отрицать невозможно. Во-первых, система, построенная

на базе FX-8150, будет дешевле, а, во-вторых, при специально

подобранной, хорошо распараллеливаемой вычислительной нагрузке

предложение AMD может оказаться немного производительнее, хотя, конечно,

в большинстве случаев восьми полуядрам Bulldozer процессоры Intel

вполне могут противопоставить свои четыре с поддержкой технологии

Hyper-Threading.

В результате плюсы AMD FX-8150 по сравнению с Core i7-3820 и Core

i7-2600K не столь очевидны и носят скорее субъективный характер. Тем не

менее два аргумента отрицать невозможно. Во-первых, система, построенная

на базе FX-8150, будет дешевле, а, во-вторых, при специально

подобранной, хорошо распараллеливаемой вычислительной нагрузке

предложение AMD может оказаться немного производительнее, хотя, конечно,

в большинстве случаев восьми полуядрам Bulldozer процессоры Intel

вполне могут противопоставить свои четыре с поддержкой технологии

Hyper-Threading.

Дополнительно к этому приверженцы платформы Socket AM3+ могут оперировать аргументами вроде поддержки SLI и CrossfireX в полноскоростном режиме или простого разгона через увеличение коэффициента умножения, но на самом деле всё это в данном случае не преимущества, а утешения. Как и недавно появившийся «магический патч» для Windows 7, позволяющий увеличить производительность систем на базе Bulldozer.

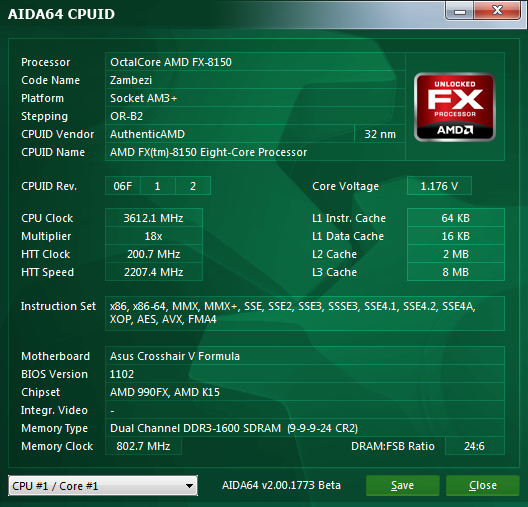

Платформа Socket AM3+:

Кроме результатов тестирования четырёх перечисленных процессоров в качестве ориентира мы добавили на диаграммы и результаты Core i7-3960X. Это — самый быстрый на сегодняшний день CPU с дизайном Sandy Bridge-E и шестью вычислительными ядрами, но его стоимость установлена на отметке $999. Присутствие данного продукта в числе участников тестирования позволит нам судить о том, действительно ли тысячедолларовые и трехсотдолларовые процессоры разделены между собой непреодолимой бездной.

Использовавшееся программное обеспечение:

Нет смысла пошагово описывать процесс разгона Core i7-2600K и FX-8150 — тут всё и так понятно. Увеличиваем напряжение, повышаем множитель, проверяем стабильность системы и температурный режим процессора, при необходимости повторяем — вот и весь рецепт. В нашем случае мы решили добиться максимальной частоты, используя процессорный кулер ThermalRight Silver Arrow, относящийся к числу наиболее производительных воздушных систем охлаждения.

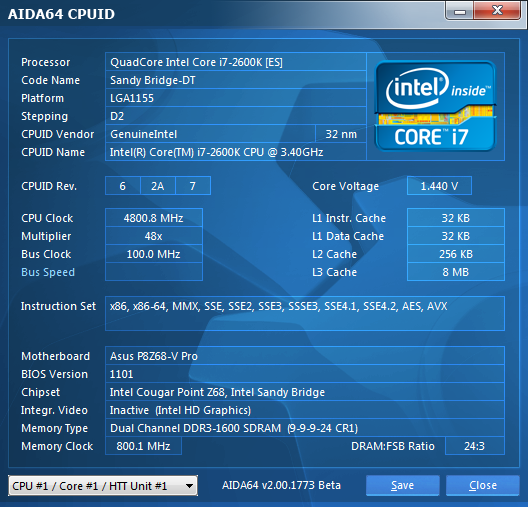

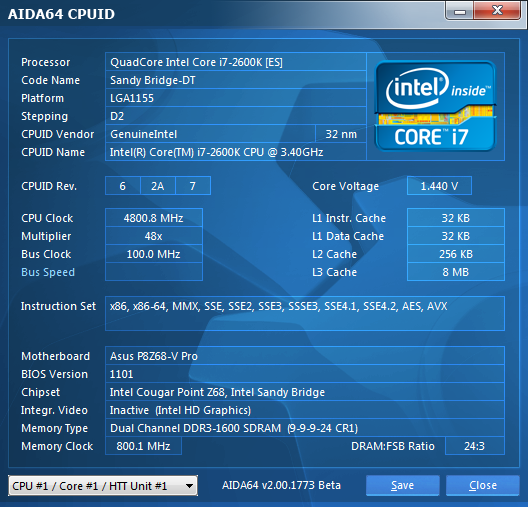

Процессор Core i7-2600K разогнался до 4,8 ГГц, для достижения стабильности в таком состоянии его напряжение питания увеличивалось до 1,44 В.

Напомним, судя по нашему предыдущему опыту, процессоры в

LGA1155-исполнении обладают наилучшим оверклокерским потенциалом. Не

подвёл Core i7-2600K и в этот раз.

Напомним, судя по нашему предыдущему опыту, процессоры в

LGA1155-исполнении обладают наилучшим оверклокерским потенциалом. Не

подвёл Core i7-2600K и в этот раз.

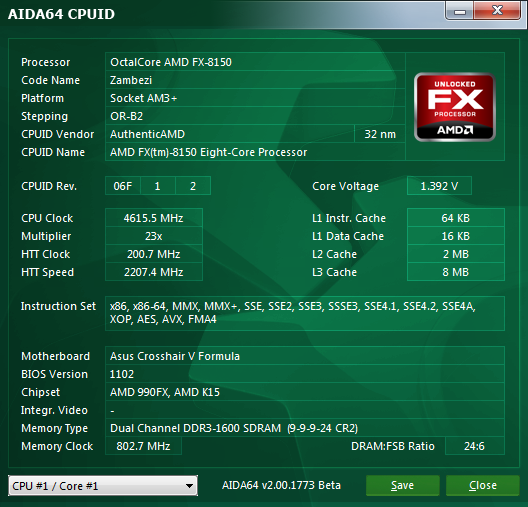

Процессор AMD FX-8150 смог работать на максимальной частоте 4,6 ГГц при напряжении 1,4 В.

Конечно, частота получилась несколько ниже, чем у Core i7-2600K,

однако такова общая тенденция — процессоры Bulldozer по частотному

потенциалу немного уступают интеловским Sandy Bridge.

Конечно, частота получилась несколько ниже, чем у Core i7-2600K,

однако такова общая тенденция — процессоры Bulldozer по частотному

потенциалу немного уступают интеловским Sandy Bridge.

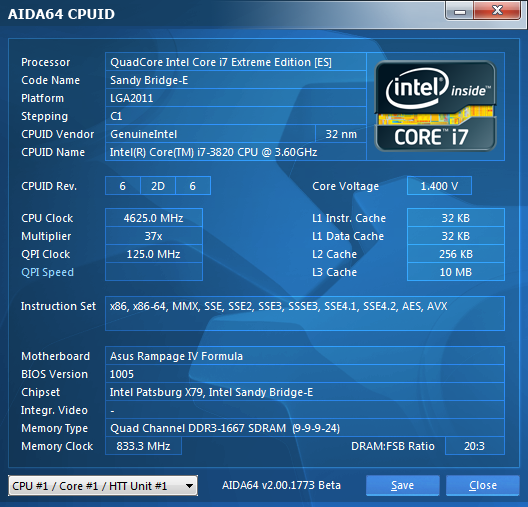

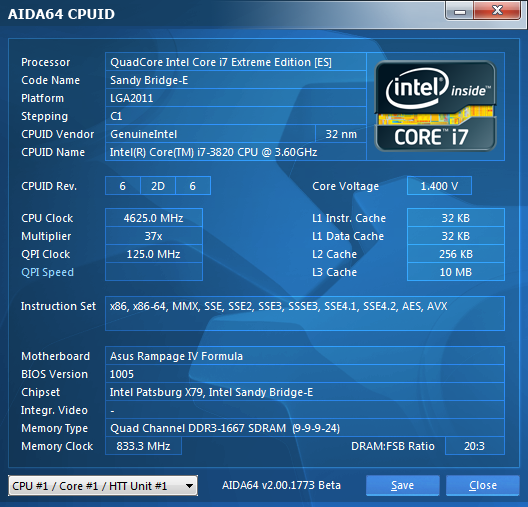

Что же касается третьего участника тестирования, Core i7-3820, то на его разгоне следует остановиться немного подробнее. Как видно по модельному номеру, в котором литера «K» отсутствует, этот процессор не относится к числу предложений, прямо нацеленных на оверклокинг. Поэтому его прямолинейный разгон множителем невозможен.

Вернее, возможен, но в ограниченных пределах. Intel всё же позволила обладателям Core i7-3820 изменять коэффициент умножения, однако максимально допустимое его значение равно 43х. Более высокие множители процессор не поддерживает. Таким образом, пользуясь тем же рецептом разгона, что и в случае с Core i7-2600K и FX-8150, частоту Core i7-3820 возможно увеличить до 4,3 ГГц.

Маловато будет? На помощь может придти разгон через увеличение частоты шины. Это в LGA1155-системах частоту опорного тактового генератора можно было повысить всего лишь на несколько мегагерц относительно номинальных 100 МГц. В платформе LGA2011 в этом плане были сделаны положительные изменения. Кроме 100 МГц она позволяет также использовать и вторую опорную частоту, 125 МГц. При этом гарантируется полная стабильность всех прочих компонентов системы. Именно благодаря этой возможности разгон Core i7-3820 свыше 4,3 ГГц становится реальным. Например, выбрав частоту BCLK в 125 МГц, мы смогли выжать из тестового экземпляра Core i7-3820 итоговую частоту 4,63 ГГц, а для её достижения потребовался лишь множитель 37x.

При повышении напряжения питания процессора до 1,4 В стабильность работы системы не вызывала никаких нареканий.

При повышении напряжения питания процессора до 1,4 В стабильность работы системы не вызывала никаких нареканий.

К сожалению, Core i7-3820, основанный на дизайне Sandy Bridge-E, оказался не столь благосклонен к разгону, как Core i7-2600K. Впрочем, такое поведение этого процессора вполне закономерно. Он обладает более высоким тепловыделением изначально, имеет более сложное внутреннее устройство, а в его основе лежит больший по размеру и количеству транзисторов полупроводниковый кристалл.

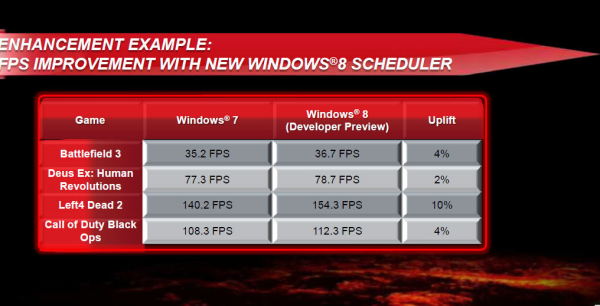

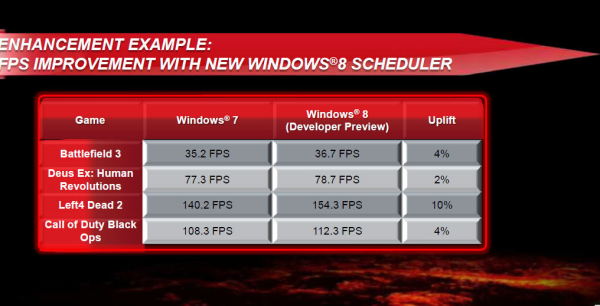

Учитывая принципиальную возможность увеличения производительности

через программную оптимизацию, пользователи спроецировали её также на

Windows 7, и не напрасно. Как оказалось впоследствии, Microsoft вместе с

AMD действительно разрабатывали заплатки для существующей версии

операционной системы, которые позволили бы процессорам FX работать

«более правильно» и в Windows 7.

Учитывая принципиальную возможность увеличения производительности

через программную оптимизацию, пользователи спроецировали её также на

Windows 7, и не напрасно. Как оказалось впоследствии, Microsoft вместе с

AMD действительно разрабатывали заплатки для существующей версии

операционной системы, которые позволили бы процессорам FX работать

«более правильно» и в Windows 7.

Механика работы таких патчей очень проста. Ядра в процессорах FX попарно скомбинированы в модули с общими узлами, поэтому лучшей производительности можно добиться, если в первую очередь загружать разрозненные ядра, а подключение к вычислениям вторых ядер в каждом модуле оставлять на потом. В том, что такой подход выдаёт положительный результат, мы убедились ещё при первом знакомстве с FX-8150, где ваш покорный слуга, взяв на себя ручное распределение потоков по ядрам, получал прирост быстродействия, достигающий в лучшем случае 8-9 процентов.

К счастью, все подобные умозрительные рассуждения получили и прочную практическую основу. Пару недель назад патчи, улучшающие производительность процессоров AMD FX в Windows 7, действительно появились в сервисе Windows Update. Их сразу два:

Следующая таблица позволяет подробно проанализировать обеспечиваемый установкой заплаток KB2645594 и KB2646060 выигрыш в производительности в системе, основанной на процессоре AMD FX-8150, на примере конкретных тестов.

В основном наблюдаемое изменение производительности находится в

пределах единиц процентов. Об этом говорит и сама компания AMD,

предупреждая, что на вышедшие патчи не стоит возлагать слишком больших

надежд. Однако при этом существует целый класс приложений, в которых

заплатки могут оказывать более серьёзный положительный эффект. Это —

игры, в большинстве из которых прирост быстродействия доходит до 5-7

процентов. Что, надо сказать, достаточно приятная добавка, ведь в

задачах такого типа процессоры с микроархитектурой Bulldozer выглядят не

самым лучшим образом.

Таким образом, на перспективах дальнейшего увеличения скорости работы систем с процессорами AMD FX через оптимизации операционной системы можно поставить крест. После выхода описанных обновлений Windows 7 работает самым оптимальным из всех возможных способов, по точно таким же принципам будет работать и планировщик будущей операционной системы Windows 8. Это значит, что выжать из Bulldozer большее уже не получится и в отдалённой перспективе.

Принимая во внимание в целом положительное влияние вышедших заплаток KB2645594 и KB2646060, тестирование платформы Socket AM3+ мы выполняли после их установки в операционную систему.

Сориентироваться действительно непросто. Каждая из конфигураций имеет индивидуальные неоспоримые плюсы, и оценить их привлекательность без дополнительных тестов практически невозможно. Например, 300-долларовый процессор для платформы LGA2011, Core i7-3820, может предложить четырёхканальный контроллер памяти с непревзойдённой пропускной способностью и поддержку шины PCI Express 3.0. Близкий по стоимости представитель семейства Bulldozer, процессор для Socket AM3+ с модельным номером AMD FX-8150, обладает восемью вычислительными ядрами — такого нет даже в самых дорогих CPU конкурента. А выступающий в той же ценовой категории Core i7-2600K для платформы LGA1155 может похвастать простым и результативным разгоном.

Однако мы не привыкли решать вопросы о превосходстве тех или иных компьютерных решений, опираясь на их характеристики и заявления производителей. Тем более что процессоры с ценой порядка 300 долларов — это не дешёвый ширпотреб. Такие ЦП выбираются «на годы» и отнюдь не исходя из предпосылки «всё равно что, лишь бы работало». Поэтому, недолго думая, мы столкнули между собой Intel Core i7-3820, Intel Core i7-2600K и AMD FX-8150 в практическом тестировании.

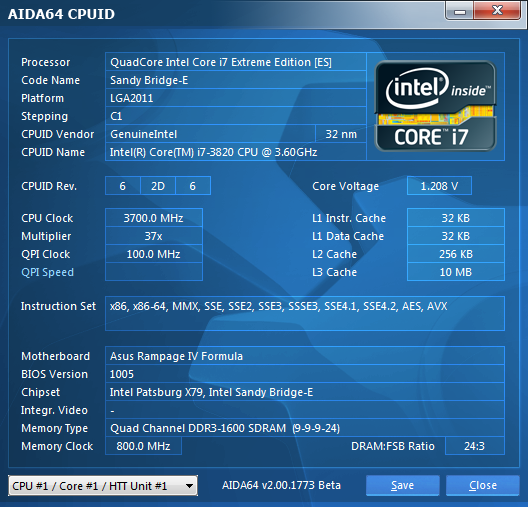

Intel Core i7-3820

Ещё совсем недавно платформа LGA2011 представлялась как практически

недоступное для «обычных людей» решение. Цены на процессоры в

соответствующем исполнении начинались от 600 долларов, брали с них

пример и материнские платы. Тем не менее по прошествии пары месяцев

после анонса оказалось, что Intel со товарищи всё же имеют желание

сделать LGA2011 более массовой платформой. Постепенно на рынке появились

не очень дорогие материнки, которые можно укомплектовать недавно

появившимся в продаже процессором Core i7-3820, приятно выделяющимся на

фоне собратьев демократичной рекомендованной ценой в 285 долларов.Правда, Core i7-3820 — это уже не тот Sandy Bridge-E, с которым мы смогли познакомиться на примере Core i7-3960X и Core i7-3930. Младшая модель в линейке LGA2011-процессоров лишилась пары ядер и оказалась четырёхъядерником, примерно таким же, как старшие Core i7 в LGA1155-исполнении. Однако при этом в Core i7-3820 есть увеличенный до 10 Мбайт L3-кеш, поддержка четырёхканальной DDR3 SDRAM, реализация 40 линий PCI Express и ставшая актуальной после выхода Radeon HD 7970 полная совместимость со стандартом PCI Express 3.0.

Если же обратить внимание на формальные характеристики, то можно заметить, что Core i7-3820 заслуживает звания самого скоростного интеловского четырёхъядерника для настольных систем. Номинальная тактовая частота этого процессора составляет 3,6 ГГц, а в турборежиме он может разгоняться до 3,9 ГГц. Все существующие CPU и для LGA1155, и для LGA2011 работают медленнее.

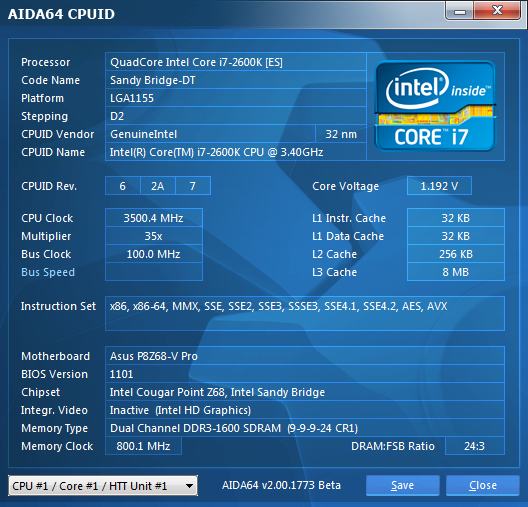

Intel Core i7-2600K

Платформе LGA1155 недавно исполнился год, и очень приятно осознавать,

что анонсированные в начале прошлого года в её составе флагманские

процессоры продолжают оставаться таковыми. Долгожителя Core i7-2600K с

полным правом можно назвать отличным вариантом и сегодня. Лучшие

характеристики из LGA1155-процессоров может предложить разве только Core

i7-2700K, но и он отличается лишь на 100 МГц по тактовой частоте, что

вряд ли можно назвать заметным преимуществом. Зато Core i7-2600K немного

дешевле — его цена вплотную приближается сверху к 300-долларовой

отметке.Итак, Core i7-2600K — это то лучшее, что можно выжать из процессорного дизайна Sandy Bridge годичной давности. Четыре ядра, 8-мегабайтный кеш третьего уровня и тактовая частота на уровне 3,4 ГГц — неплохой набор для современной системы. Однако это всё-таки не топовая платформа для энтузиастов LGA2011, так что каналов памяти предусмотрено всего лишь два, нет и поддержки PCI Express 3.0. Да и приверженцам SLI- и CrossFireX-конфигураций придётся идти на компромиссы, режимы работы графической шины 16x+16x тут невозможны, встроенный в процессор контроллер PCI Express имеет в своём распоряжении только шестнадцать линий.

Иными словами, хотя платформа LGA2011 стоит в интеловской иерархии на голову выше LGA1155, сказать то же самое в отношении пары Core i7-3820 и Core i7-2600K затруднительно. А если посмотреть на цены процессоров, то можно сделать и вовсе совершенно противоположный вывод. На самом же деле эти CPU существуют в параллельных пространствах и пытаться как-то классифицировать их уместно только через призму конкретных применений.

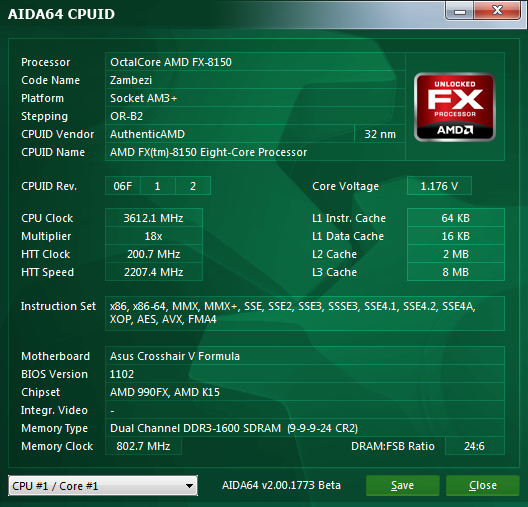

AMD FX-8150

Платформа Socket AM3+ — это, пожалуй, самое неоднозначное событие

последнего времени на компьютерном рынке. На процессоры Bulldozer

возлагались очень большие надежды, однако получили мы совсем не то, что

ожидали. Впрочем, апологетов это не останавливает, тем более что

однозначно провальными новые процессоры AMD назвать нельзя. Их слабое

место — производительность в плохо распараллеливаемых задачах, например в

играх. Зато при многопоточной нагрузке Bulldozer, располагая большим,

чем у конкурирующих продуктов, количеством вычислительных ядер (правда,

не совсем полноценных), могут выдавать вполне достойные результаты.В интересующий нас в рамках этой статьи ценовой диапазон с некоторой натяжкой попадает старший из семейства Bulldozer, процессор FX-8150. Это — восьмиядерный CPU, обладающий 8 Мбайт кеш-памяти третьего уровня и работающий на частоте 3,6 ГГц, но способный автоматически разгоняться до 4,2 ГГц благодаря технологии Turbo Core. Впрочем, впечатляющие формальные спецификации в данном случае плохо описывают реальную производительность этого процессора. Следует иметь в виду, что ядра Bulldozer менее эффективны, чем интеловские, построенные на микроархитектуре Core второго поколения, и к тому же они попарно скомбинированы в модули, разделяющие между собой часть ресурсов, — декодер, кеш второго уровня и блок вычислений с плавающей точкой.

Дополнительно к этому приверженцы платформы Socket AM3+ могут оперировать аргументами вроде поддержки SLI и CrossfireX в полноскоростном режиме или простого разгона через увеличение коэффициента умножения, но на самом деле всё это в данном случае не преимущества, а утешения. Как и недавно появившийся «магический патч» для Windows 7, позволяющий увеличить производительность систем на базе Bulldozer.

Характеристики процессоров

| AMD FX-8150 | Intel Core i7-2600K | Intel Core i7-3820 | |

|---|---|---|---|

| Микроархитектура | Bulldozer | Sandy Bridge | Sandy Bridge-E |

| Ядра/потоки | 8/8 | 4/8 | 4/8 |

| Частота, ГГц | 3,6 | 3,4 | 3,6 |

| Частота в турборежиме, ГГц | До 4,2 | До 3,8 | До 3,9 |

| L2-кеш, Кбайт | 4x2048 | 4x256 | 4x256 |

| L3-кеш, Мбайт | 8 | 8 | 10 |

| Число каналов памяти | 2 | 2 | 4 |

| Графическое ядро | Нет | Есть | Нет |

| Процессорный разъем | Socket AM3+ | LGA1155 | LGA2011 |

| Техпроцесс, нм | 32 | 32 | 32 |

| TDP, Вт | 125 | 95 | 130 |

| Официальная цена, $ | 245 | 317 | 285 |

Описание тестовых систем

Поставив перед собой цель — сравнить три класса настольных систем,

примерно попадающих в одну и ту же ценовую категорию, мы обрекли себя на

необходимость тестирования трёх различных платформ, в которых мы по

возможности пытались применить одни и те же комплектующие. В итоге

получилось вот что.Платформа Socket AM3+:

- Процессор AMD FX-8150;

- Материнская плата ASUS Crosshair V Formula, построенная на наборе логики AMD 990FX (BIOS версии 1102);

- Память 4 Гбайт DDR3-1600 9-9-9-27 (два модуля KHX1600C8D3K2).

- Процессор Core i7-2600K;

- Материнская плата ASUS P8P67 Deluxe, построенная на наборе логики Intel P67 Express (BIOS версии 2103);

- Память 4 Гбайт DDR3-1600 9-9-9-27 (два модуля Kingston KHX1600C8D3K2).

- Процессоры Core i7-3960X и Core i7-3820;

- Материнская плата ASUS P9X79 PRO, построенная на наборе логики Intel X79 Express (BIOS версии 0906);

- Память 8 Гбайт DDR3-1600 9-9-9-27 (четыре модуля Kingston KHX1600C8D3K2).

Кроме результатов тестирования четырёх перечисленных процессоров в качестве ориентира мы добавили на диаграммы и результаты Core i7-3960X. Это — самый быстрый на сегодняшний день CPU с дизайном Sandy Bridge-E и шестью вычислительными ядрами, но его стоимость установлена на отметке $999. Присутствие данного продукта в числе участников тестирования позволит нам судить о том, действительно ли тысячедолларовые и трехсотдолларовые процессоры разделены между собой непреодолимой бездной.

Использовавшееся программное обеспечение:

- Aida64 Extreme Edition 2.00.1782;

- Futuremark PCMark 7 1.0.4;

- Futuremark 3DMark Vantage 1.1.0;

- Futuremark 3DMark 11 1.0.3;

- WinRAR 4.1 x64;